FAQs

Im Nachfolgenden finden Sie Antworten auf Fragen zur Maßnahme „Laterale Optimierung und zeitliche Ausdehnung Segmented Approach RNP X“. Die Antworten gliedern sich nach spezifischen Fragen zur Maßnahme, den dazugehörigen Lärmberechnungen sowie zu Flugführung und Navigationstechnologien, Probebetrieb, Monitoringkonzept sowie weiteren übergreifenden Fragen.

Stand: Juli 2025

Warum wird eine laterale Optimierung des Segmented Approach sowie die zeitliche Ausdehnung des Verfahrens ab 22 Uhr vorgeschlagen?

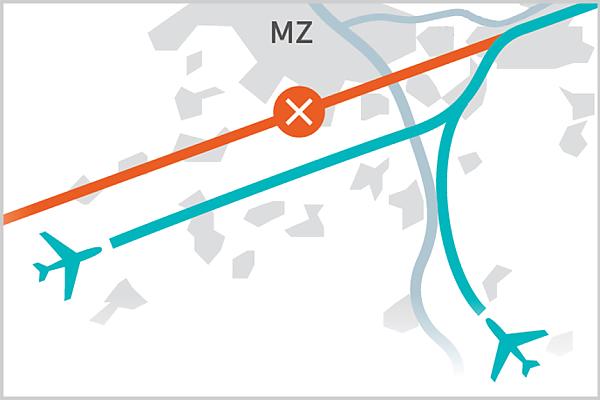

Der Segmented Approach RNP X (vorher: RNAV bzw. RNP Y) ist eine Maßnahme des Aktiven Schallschutzes, die sich seit 2011 für verspätete Landungen nach 23 Uhr (auf die Center- und Südbahn) im Regelbetrieb befindet. Ziel ist, die Gesamtregion, insbesondere die Gebiete unterhalb der Anfluggrundlinie zeitweise zu entlasten, indem insbesondere die stark besiedelten Städte Mainz, Offenbach und Hanau umflogen werden. Bei der Landung über den segmentierten Anflug schwenkt die Pilotin/der Pilot später auf die Anfluggrundlinie und umfliegt so stärker besiedelte Gebiete. Das bei den Standardanflugverfahren (ILS und RNP-Anflüge mit vertikaler Führung) erforderliche lange Segment in verlängerter Anfluggrundlinie wird dadurch umgangen und eine flexiblere Routenführung wird ermöglicht. Die Anflüge finden beim Segmented Approach in anderen, weniger dicht besiedelten Gebieten statt.

Die zeitliche Ausdehnung des Segmented Approach ab 22 Uhr war eine Zielsetzung des Maßnahmenprogramms 2018, um stark besiedelte Gebiete weiter zu entlasten. Mit dem pandemiebedingten geringen Verkehrsaufkommen ergab sich die Gelegenheit, die Anwendbarkeit grundsätzlich auszuweiten. So startete 2021 ein Probebetrieb zur ganztägigen Nutzung des Verfahrens für Anflüge aus dem Süden kommend.

Gleichzeitig machte es sich das ExpASS weiterhin zur Aufgabe, die aus der Lärmverlagerung resultierenden zusätzlichen Belastungen für weniger dicht besiedelte Gebiete, durch weitere laterale Optimierungen des Segmented Approach so weit wie möglich zu minimieren bzw. kleinzuhalten.

Um wie viele Menschen geht es genau, die durch die Maßnahme ent- oder belastet werden?

Die genaue Anzahl der Menschen, die durch die Maßnahme ent- oder belastet werden, ist in den detaillierten Ergebnissen der Lärmauswertungen enthalten. Für eine umfassende Übersicht sind im Downloadbereich alle Ergebnisse und Endpräsentationen zur Maßnahme einsehbar.

Welche Anforderungen müssen erfüllt sein, damit der Segmented Approach ab 22 Uhr genutzt werden kann?

Das Verfahren ist anwendbar, wenn die Anzahl der Starts und Landungen pro Stunde unterhalb einer gewissen Kapazitätsgrenze liegt. Als grobe Orientierung beträgt der Wert maximal etwa 25 Landungen pro Stunde auf Süd- und Centerbahn. Aufgrund der üblichen Bewegungsmenge im Tagesverlauf ist die Anwendbarkeit auf die Zeit ab 22 Uhr sowie auf verspätete Landungen nach 23 Uhr beschränkt.

Außerdem basiert das Anflugverfahren auf der sogenannten Flächennavigation entsprechend der erforderlichen Navigationsleistung (Required Navigation Performance, RNP). Die Flugzeuge, die das Verfahren nutzen, müssen diese technischen Anforderungen erfüllen.

Wetterbedingungen und Verschiebungen im Tagesverlauf bedingen, dass die Anforderungen nicht immer erfüllt sind oder erst nach 22 Uhr vorliegen und somit die Anwendungsquoten täglich variieren.

Wie werden zusätzliche Lärmbelastungen durch den Segmented Approach in bereits heute hoch belasteten Kommunen wie Rüsselsheim, Heusenstamm und Neu-Isenburg in der Bewertung berücksichtigt?

Die Bewertung von aktiven Schallschutzmaßnahmen erfolgt maßgeblich auf der Basis des Frankfurter Fluglärmindex FFI 2.0. Beim Segmented Approach handelt es sich um eine Maßnahme, die in der Nacht zur Anwendung kommt. Insofern stellt die Bewertung des Segmented Approach auf die Aufwachreaktionen ab, die mit dem Nachtindex rechnerisch unter Berücksichtigung aller nächtlichen Flugbewegungen ermittelt werden.

Ein wesentliches Kriterium des Forum Flughafen und Region (FFR) ist es, dass in der Bewertung die Entlastung der Hochbetroffenen eine höhere Gewichtung gegenüber weniger stark Betroffenen besitzen. Hierfür wurde festgelegt, dass die Hochbetroffenheit insgesamt möglichst gesenkt werden soll, keinesfalls aber steigen darf.

Das Hochbetroffenengebiet, in dem die nächtlichen Aufwachreaktionen ausgewertet werden, ist wie folgt definiert:

Eine Kombination von Dauerschallpegel (mindestens (LAeq,Nacht ≥ 50 dB(A)) und eine Anzahl von besonders lauten Einzelschallereignissen (mindestens sechs Ereignisse mit einem LAmax,Nacht ≥ 68 dB(A).

Für die Prüfung des o.g. Kriteriums steht – wie bei allen Betrachtungen des FFR – die Gesamtzahl der Hochbetroffenheit (hier: Gesamtzahl der Aufwachreaktionen) im Vordergrund. Kommunal betrachtet kann es zu in Maßen zu zusätzlichen Belastungen kommen - wenn der Gesamteffekt dennoch deutlich positiv ist. Dies ist jeweils eine Einzelfallentscheidung und wird gemeinsam mit den betroffenen Kommunen diskutiert.

Warum hat sich das FFR entschieden, einen Vorschlag vorzulegen, bei dem neben deutlichen Entlastungen auch zusätzliche Belastungen für Bürgerinnen und Bürger insbesondere in Ginsheim-Gustavsburg, Neu-Isenburg und Heusenstamm entstehen?

Für die Gesamtregion ist die berechnete Zahl der Entlasteten deutlich höher ist als die Zahl der zusätzlich Belasteten (s.o.).

Letztlich führen fast alle lärmmindernden Routenveränderungen zu einer Erhöhung der Belastung für andere Teile der Bevölkerung. Auch steileres Starten und Landen führt beispielsweise zu Reduzierungen der Lärmbelastung direkt unterhalb des Flugpfades, jedoch zu Mehrbelastungen im entfernteren Bereich seitlich des Flugwegs. Würden nur Maßnahmen verfolgt, die ausschließlich entlastend und für niemanden belastend wirken, wäre die Arbeit des aktiven Schallschutzes stark eingegrenzt.

Nach der fachlichen Prüfung durch die Expertinnen und Experten, in der die Machbarkeit und Auswirkungen umfangreich geprüft wurden, ist jetzt der Zeitpunkt, die Vor- und Nachteile mit den Betroffenen außerhalb der Expertenrunden ausführlich zu diskutieren, bevor weitere Entscheidungen getroffen werden. Daher führt das FFR gemeinsam mit der Fluglärmkommission Frankfurt (FLK) ein Beteiligungsverfahren durch. Im konkreten Fall wurden neben der bereits heute angewendeten Segmented Approach-Route sechs zusätzliche Varianten (je Betriebsrichtung drei) erarbeitet, die das Ziel haben, die nachteiligen Effekte auf zusätzlich belastete Gebiete zu minimieren. Diese folgen bereits seit Längerem geäußerten Wünschen betroffener Kommunen und werden nun gemeinsam mit allen Kommunen diskutiert.

Führt der Segmented Approach nicht nur zu einer verstärkten Streuung des Fluglärms und somit zu einer größeren Belastung insgesamt, bei nur geringen Effekten für Entlastete Kommunen?

Aus Lärmaspekten heraus gibt es zunächst mal keine grundsätzliche Präferenz für eine Bündelung oder Streuung. Beides kann, je nach konkretem Verlauf und Besiedlungsstruktur, Vor- und Nachteile mit sich bringen. Daher gilt auch hier, wie bei allen anderen Maßnahmen, dass eine Einzelfallprüfung vorgenommen werden muss.

Bei Prüfung des Segmented Approach geht es aber nicht um abstrakte Aspekte wie Gerechtigkeit. Als Prüfkriterien gelten auch hier die veröffentlichten Kriterien des FFR. Es wird bilanziert, welche Wirkungen die vorgeschlagenen Varianten bei entsprechenden Nutzungsquoten auf die Menschen in der Region haben (Fluglärmindex 2.0). Dieser Index ist objektiv überprüfbar und stellt im nationalen und internationalen Vergleich eine hohe „Messlatte“ dar, die sich auf Lärmwirkungen bezieht.

Ist bei den Kurven des Segmented Approach zu befürchten, dass die Spurtreue leidet?

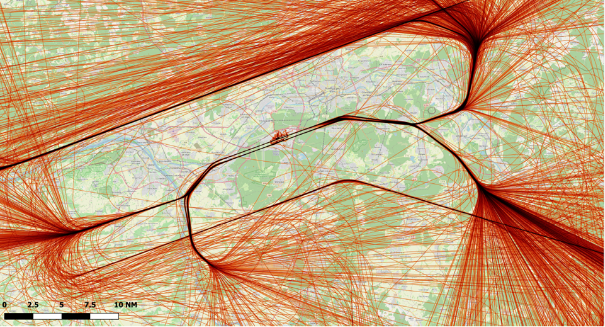

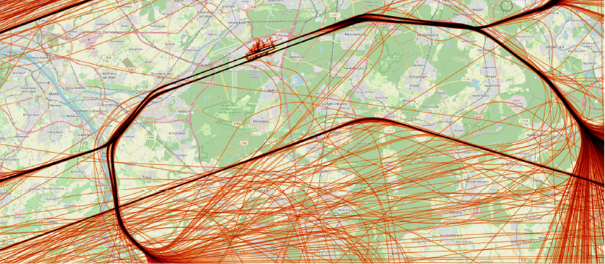

Es ist richtig, dass im direkten Vergleich in Kurven grundsätzlich weniger genau die Spur eingehalten werden kann als in geraden Segmenten. Der Probebetrieb zeigt jedoch, dass eine hohe Spurtreue vorliegt, es ist lediglich eine minimale Streuung durch den Kurvenflug erkennbar. Sollten sich hier im Rahmen weiterer Monitorings Änderungen ergeben, wird das im ExpASS besprochen.

Die Entscheidung über die laterale Optimierung der Anflugroute Segmented Apporach RNP X muss das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF) treffen. Ist im Vorfeld des Beteiligungsverfahrens abgeklärt, ob das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung den Bewertungsmaßstab - Frankfurter Fluglärmindex 2.0 - akzeptiert?

Der Frankfurter Fluglärmindex 2.0 muss kein Bewertungsmaßstab für das BAF sein. Das BAF führt eine eigene Abwägung durch. Hierbei stützt es sich unter anderem auf Abwägungen, die die Deutsche Flugsicherung (DFS) vor dem Einreichen des Antrags auf Veränderung der Flugroute durchgeführt hat. Hier findet insbesondere das Votum der FLK Eingang, welches sich wiederum auf die Berechnungen durch den FFI 2.0 stützt.

Für wie lange wäre eine Entscheidung über die laterale Optimierung des Segmented Approach und dessen zeitliche Ausdehnung ab 22 Uhr getroffen?

Nach Vorliegen aller Ergebnisse der Lärmauswertungen werden Gespräche mit den betroffenen Kommunen geführt. Dort sollen Vor- und Nachteile der vom FFR erarbeiteten lateralen Optionen sowie eines Regelbetriebs ab 22 Uhr erörtert werden. Den betroffenen Gemeinden (Entlastete und Belastete) wird hier die Möglichkeit gegeben, sich zu einer möglichen Überführung der Maßnahme in den Regelbetrieb zu positionieren. Ebenso können sie ihre Anforderungen für ein entsprechendes Monitoring definieren. Die Ergebnisse aus diesem Verfahren sollen anschließend Ende 2025/Anfang 2026 im FFR-Koordinierungsrat und der Fluglärmkommission als Basis für eine Empfehlung zu einem möglichen Regelbetrieb oder Abbruch der Anwendung des Segmented Approach ab 22 Uhr dienen. Ein solcher Regelbetrieb hätte keine zeitliche Befristung. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass in der Zukunft – aufgrund technischer oder sonstiger Entwicklungen – die Frage der zeitlichen Ausdehnung oder des Verlaufs der Routen neu gestellt wird.

Wie würden sich die Bauverbote und Siedlungsbeschränkungsgebiete nach einer Umstellung auf den Segmented Approach entwickeln?

Bauverbote und Siedlungsbeschränkungsgebiete werden vom Land Hessen über den Lärmschutzbereich nach Fluglärmschutzgesetz und über den Landesentwicklungsplan (LEP) bzw. den Regionalplan Südhessen festgesetzt.

Lärmschutzbereich: Seit 2023 läuft ein Verfahren zur Neufestsetzung des Lärmschutzbereichs, das voraussichtlich 2026 abgeschlossen werden soll. Der Lärmschutzbereich wird auf Basis einer Prognose von in der Regel 10 Jahren festgelegt, in Frankfurt wird dies im aktuellen Verfahren 2033 sein. Auf Basis eines Prognosegutachtens, das auf der Webseite der FLK veröffentlicht ist, wurde die voraussichtliche Verkehrsmenge bestimmt. Für dieser Verkehrsmenge wird aktuell ein sogenanntes Datenerfassungssystem erarbeitet, in dem jeder einzelne Flug berücksichtigt mit seiner voraussichtlichen An- und Abflugstrecke, Lärm-Flugzeugklasse und ob er in der Nacht oder am Tag stattfindet. Falls die Fluglärmkommission und das Forum Flughafen und Region eine Überführung des Segmented Approach in den Regelbetrieb empfehlen und die DFS entscheidet, dass der Empfehlung gefolgt wird, dann wird bei den Berechnungen der Kontur des Lärmschutzbereichs eine entsprechende Nutzungsquote berücksichtigt. Voraussetzung hierfür ist, die Fluglärmkommission ihre Empfehlung wie im Zeitplan vorgesehen im Lauf des Jahres 2025 abgibt. Wo die Kontur genau entlang gehen wird, lässt sich heute noch nicht abschließend abschätzen, da dies erst nach Vorlage aller Daten und entsprechenden Berechnungen möglich ist. Vor Festlegung des Lärmschutzbereichs wird das HMWVW ein Anhörungsverfahren zum genauen Verlauf durchführen, so dass z.B. die betroffenen Kommunen ggf. aus Ihrer Sicht bestehende Prüfbedarfe, Nachfragen o.Ä. anhand der Anhörungsunterlagen mit der voraussichtlichen Kontur adressieren können.

Zum Siedlungsbeschränkungsgebiet gibt es folgenden Sachstand: Aktuell läuft ein Verfahren im Regierungspräsidium Darmstadt (RP) und der Regionalversammlung Südhessen zur Aktualisierung des Regionalplans Südhessen. In dem Entwurf des RP ist eine Siedlungsbeschränkungskontur enthalten, gemäß der Dritten Novelle aus dem Jahr 2018 des LEP (2000). Der derzeitig gültige Regionalplan enthält noch den Stand aus einer vorhergehenden Novelle des LEP (s. https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/jlr-LEPVHE2000V5Anlage1) . Änderungen des Landesentwicklungsplans zu Vorgaben zum Siedlungsbeschränkungsgebiet erfolgen nur in großen Abständen (ca. alle 10-15 Jahre).

In welchen Gebieten würden nun zusätzlich betroffene Anwohner Anrecht auf passive Schallschutzmaßnahmen wie Schallschutzfenster bekommen?

Eine pauschale Antwort auf diese Frage ist nicht möglich. Die Frage, für welche Maßnahmen (z.B. Dachdämmung, Fenster, Lüfter) Kosten erstattet werden, ist nicht nur davon abhängig, ob die Wohnimmobilie im Lärmschutzbereich liegt und welcher Lärmwert außen anzunehmen ist. Aufgrund der Vorgaben des Bundesgesetzgebers hängt die Frage, ob und was an Kosten zu erstatten ist, ganz entscheidend davon ab, welches Schalldämmmaß in den Schlafräumen auch ohne Maßnahmen gegeben ist. Bei einem neueren Haus, bei dem bereits aufgrund von Vorgaben zur Energieeffizienz ein hohes Maß an Schalldämmung gegeben ist, stellt sich dies anders dar, als bei einem älteren Gebäude z.B. aus den 60er Jahren, das weniger massiv gebaut ist und daher mehr Lärm innen ankommt.

Wo genau im Fall einer lateralen Optimierung und zeitlichen Ausdehnung die Grenze eines neu festgelegten Lärmschutzbereichs verlaufen würde, hängt u.a. davon ab welche Variante gewählt würde. Eine grundlegende Überprüfung des Lärmschutzbereichs ist ohnehin in Arbeit.

Welche Auswirkungen hätte eine Splittung z.B. (50/50) zwischen geraden Anflügen und Segmented Approach Anflügen?

Eine ausschließliche Anwendung des Segmented Approach ist nicht möglich, da das Verfahren nicht für alle Wettersituationen zugelassen ist und trotz AltMoC auch bei zu hohem Verkehr zwischen 22-23 Uhr nicht genutzt werden kann. Die bisherigen Auswertungen zeigen eine Anwendungsquote in verkehrsreichen Monaten von durchschnittlich ca. 50 % (22-23 Uhr). Zwischen 23 und 0 Uhr ist die Anwendung konstant hoch (> 50 % bis 100 %). Dies ist allerdings nicht gleichzusetzen mit der Annahme, „jeder zweite Flug“ nutze den Segmented Approach. Betrachtet man die Verteilung im Detail, fällt auf, dass es Tage mit sehr hoher/fast ausschließlicher Anwendung des Segmented Approach zwischen 22-23 Uhr gibt, an anderen Tagen wird er (fast) gar nicht genutzt. Somit bedeutet die Anwendungsquote von 50 %, dass es immer wieder Tage mit einer fast vollständigen Entlastung bestimmter Gebiete im Anwendungszeitraum gibt.

Wie sich die Anwendungsquote auf die Lärmwirkung niederschlägt, wurde mittels Lärmberechnungen überprüft, in denen eine Nutzungsquote von 60 % unterstellt wurde und die Anflüge der Landebahn Nordwest unverändert zugrunde gelegt werden. Die Ergebnisse beinhalten also die Effekte der teilweisen Nutzung.

Wäre es möglich, mehr Flüge über den Segmented Approach zu führen?

Grundsätzlich ist das Ziel so viele Anflüge wie möglich über den Segmented Approach zu führen, da die Lärmergebnisse zeigen, dass dies insgesamt zu einer Entlastung der Region führt. Wie oben beschrieben, kann das Verfahren aber in bestimmten Verkehrssituationen, je nach Wetterlage und ggf. bei Sondersituationen (Ausfall von Infrastruktur etc.) nicht genutzt werden. Eine 100 %-ige Anwendungsquote ist daher nicht möglich. Es erscheint wahrscheinlich, dass die Nutzungsquoten kurz- und mittelfristig in dem Bereich bleiben, wie wir sie auch aktuell sehen. Wie sich die Anwendungsquote langfristig entwickelt, bleibt abzuwarten und ist auch abhängig davon, wie sich die Verkehrszahlen entwickeln. Sollten sich hier größere Veränderungen ergeben, wird das FFR prüfen, ob sich die Voraussetzungen und Effekte dadurch wesentlich verändern.

Sind die vorgesehenen Flugrouten sicher fliegbar – auch bei der Mischung von geraden und segmentierten Anflügen?

Alle veröffentlichten Flugrouten werden von der DFS auf ihre Sicherheit überprüft. Die Konstruktionen folgen den Vorgaben der ICAO, Ausnahmen werden entsprechend geprüft und auf Basis von Sicherheitsbewertungen begründet. Die finale Abwägung erfolgt durch das BAF, welches die Sicherheit ebenfalls als wesentlichen Prüfpunkt bewertet.

Im konkreten Fall ist es so, dass die bisherigen Flugrouten für verspätete Landungen nach 23 Uhr bereits seit 2011 genutzt werden. Sicherheitsrelevante Vorfälle sind seitdem nicht bekannt. Auch die zeitliche Ausdehnung, mit einer stärkeren Mischung mit geraden Anflügen, ist aus Sicherheitsgründen nicht problematisch: die Anwendung beschränkt sich auf den hierfür hinsichtlich der Verkehrsmenge zulässigen Bereich, der genehmigt wurde. Der hierfür begonnene Probebetrieb läuft seit 2020, ebenfalls ohne sicherheitsrelevante Vorfälle.

Die laterale Optimierung sieht zwar neue Routen vor. Wie in allen Fällen, folgen diese aber den vorgesehenen Konstruktionsregeln der ICAO mit entsprechender Sicherheitsbewertung von Ausnahmen.

Wie werden die Betroffenenzahlen ermittelt?

Um zu beschreiben, wie sich Maßnahmen des aktiven Schallschutzes bezüglich der Lärmwirkung auf die Anwohnerinnen und Anwohner auswirken, greift das Forum Flughafen und Region seit 2019 auf den Frankfurter Fluglärmindex (FFI 2.0) zurück. Der FFI 2.0 ermöglicht u.a. die Ermittlung von Zu- und Abnahmen der Lärmbelastung von unterschiedlichen Szenarien sowie den Vergleich von Lärmbelastungen in unterschiedlichen Gebieten und bei verschiedenen Betriebsrichtungen.

In die Berechnung des FFI 2.0 fließen drei Größen ein: Die Lärmbelastung, die Bevölkerungszahl und die Lärmwirkung. Das Besondere am FFI 2.0 ist, dass er nicht nur angibt wie laut es rund um den Flughafen ist, sondern dass er auch berücksichtigt, wie der Lärm auf die Anwohnerinnen und Anwohner wirkt. Da Lärm aber tagsüber anders auf die Menschen wirkt als nachts, wurden zwei Indizes mit zwei unterschiedlichen Bewertungsverfahren eingeführt. Und so entstanden der „Frankfurter Tagindex (FTI 2.0)“ und der „Frankfurter Nachtindex (FNI 2.0)“. Die Berechnungen betrachten den „gesetzlichen“ Tag (6 bis 22 Uhr) und die „gesetzliche“ Nacht (22 bis 6 Uhr) getrennt, wie die Namen der Indizes nahelegen.

Für die Maßnahme SegApp RNP X ist lediglich der FNI 2.0 relevant, da der segmentierte Anflug nur den Zeitraum 22 bis 0 Uhr betrifft. Folglich wurden Betroffenenzahlen bzw. die Lärmwirkungen nur für den Nachtzeitraum ermittelt.

Weitere Informationen zum FFI 2.0 finden Sie hier.

Warum vergleicht man die Varianten anhand der Anzahl der Aufwachreaktionen (AWR)? Was bedeutet dieser Begriff?

Für den Nachtindex (FNI 2.0) berechnen die Experten im FFR, wie der Lärm auf den Schlaf wirkt. Hierzu wird die NORAH-Studie herangezogen. In dieser wurde ermittelt, wie hoch in Abhängigkeit der Häufigkeit und Höhe von Maximalpegeln (einzelnes Schallereignis) die Wahrscheinlichkeit für eine „fluglärminduzierte zusätzliche EEG-Aufwachreaktion“ ist und eine Dosis-Wirkungs-Beziehung aus den Ergebnissen aufgestellt.

EEG-Aufwachreaktionen bezeichnen Aufwachreaktionen, die im Hirnstrombild erkennbar – aber nicht unbedingt erinnerbar - sind. Sie sind klinisch für die Schlafqualität von Bedeutung, obwohl sich Schlafende nicht immer daran erinnern können. In einer ruhigen nicht von Fluglärm gestörten Nacht treten im Durchschnitt etwa 24 EEG-Aufwachreaktionen auf. Die Nachtindex-Berechnung ermittelt zusätzliche, durch Fluglärm verursachte, Aufwachreaktionen.

Die Indizes stellen sicher, dass die bei steigenden Schallniveaus zunehmende Wirkungen berücksichtigt werden (Berücksichtigung von Dosis-Wirkungs-Beziehungen). An anderen Standorten werden teilweise ähnliche Indizes erhoben, z.B. in Zürich.

Wie berechnet man die Anzahl der Aufwachreaktionen?

Bei der Berechnung des FNI 2.0 muss zunächst die Maximalpegelverteilung (Anzahl und Pegelhöhe) im Indexgebiet ermittelt werden. Das Nachtindexgebiet ist mit der Kontur des Fluglärmdauerschallpegels (L*Aeq) ≥ 45 dB(A) in der Nacht definiert.

Die Definition der Bewertungseinheit für die Lärmwirkung in der Nacht ist die Anzahl „zusätzlicher durch Flugzeuggeräusche induzierter nicht notwendigerweise erinnerbarer EEG-Aufwachreaktionen“ (s.o.). Es wird ermittelt, wie hoch in Abhängigkeit der Häufigkeit und Höhe von Maximalpegeln (einzelnes Schallereignis) die Wahrscheinlichkeit für eine zusätzliche Aufwachreaktion ist. Hierzu wird die Dosis-Wirkungs-Beziehung genutzt. Für jeden Maximalpegel in der Nacht wird anhand der Dosis-Wirkungsbeziehung eine Korrelation zwischen Pegelhöhe und Wahrscheinlichkeit einer zusätzlichen Aufwachreaktion hergestellt. Am Ende der Berechnung steht die Zahl der zusätzlichen durch Fluglärm verursachten Aufwachreaktionen als Indexwert (Indexpunkt, IP), wobei die Umrechnung in Indexpunkte (3100 AWR = 1 IP) pro Betrachtungsgebiet erfolgt.

Betrachtet man alle von Fluglärm Betroffenen, oder nur die Betroffenen oberhalb eines bestimmten Lärmniveaus?

Die geplante zeitlich Ausdehnung der Anwendung des Segmented Approach bezieht sich ausschließlich auf den Nachtzeitraum (22-0 Uhr), weshalb die Bewertung der Maßnahme auf den Nacht-Index FNI 2.0 abstellt.

Innerhalb der Indexgebiete werden alle Betroffenen berücksichtigt. Es kommen jedoch verschiedene Abgrenzungskriterien beim Nacht-Index FNI 2.0 zum Ansatz.

· Das sogenannte „Hochbetroffenengebiet“ wird durch die Umhüllendene der Lärmkonturen LAeq,N ≥ 50 dB(A) & LAmax,N 6 x 68 dB(A) definiert.

· Das „Nachtindexgebiet“ berücksichtigt alle Personen innerhalb der Kontur LAeq,N ≥ 45 dB(A), d.h. alle Personen bei denen einen LAeq,N ≥ 45 dB(A) auftritt.

· Das „erweiterte Kontrollgebiet“ umfasst die Gebiete und Personen mit LAeq,N ≥ 43 dB(A).

Für diese drei Gebietsabgrenzungen werden für die Nacht die zusätzlichen Aufwachreaktionen (AWR) bzw. Indexpunkte ermittelt. Obwohl die Aufwachreaktionen bereits die Wirkung des Lärms nachts berücksichtigen, helfen die unterschiedlichen Gebietsabgrenzungen die Relevanz der Lärmbetroffenheit zu erkennen und richtig einzuordnen. So kann vermieden werden, dass z.B. im Hochbetroffenengebiet der Indexwert steigt, wenngleich der Indexwert des Nachtindexgebiets zurückgeht. Das erweiterte Kontrollgebiet mit einem nächtlichen Dauerschallpegel ≥ 43 dB(A) soll sicherstellen, dass auch außerhalb des Nachtindexgebiets die Maßnahme lärmmindernd wirkt. Insgesamt werden also ähnlich eines „Zwiebelmodells“ drei verschiedene Gebietsgrößen ausgewertet, die nach Lärmintensität definiert sind und jeweils geschaut, wie sich die zusätzlichen Aufwachreaktionen in diesen Gebieten je nach Variante entwickeln.

Es gibt jedoch mehr Lärmbetroffene, als in den Zahlen des FNI 2.0 dargestellt. Die Zahlen zeigen für die Nacht die zusätzlichen Aufwachreaktionen (AWR) innerhalb der betrachteten Gebiete, außerhalb des erweiterten Kontrollgebiets kann es dennoch Aufwachreaktionen geben. Die Abgrenzung der Gebiete erfolgt aus verschiedenen Gründen, u.a. weil die Pegel vom Hintergrundpegel unterscheidbar sein sollen, so dass eine weitere Ausdehnung der Gebiete nicht sinnvoll erscheint.

Welche Daten fließen in die Lärmberechnungen ein?

Da verschiedene Szenarien berechnet wurden, liegen je nach Szenario auch unterschiedliche Berechnungsdetails vor:

· 2023 (DES 2023, Bevölkerungszahlen 2023, 60 % Anwendungsquote Segmented Approach, standardisierte Betriebsrichtungsverteilung)

· 2023 + 30 % (DES 2023 + 30 %, Bevölkerungszahlen 2023, 60 % Anwendungsquote Segmented Approach, standardisierte Betriebsrichtungsverteilung)

· Betriebsrichtungsgetrennte Berechnungen (DES 2023, Bevölkerungszahlen 2023, 60 % Anwendungsquote Segmented Approach, 100 % BR07 vs. 100 % BR25)

In den Ergebnis-Präsentationen der Lärmauswertungen finden Sie auf den ersten Folien eine detaillierte Aufstellung der Berechnungsdetails zu den jeweiligen Lärmberechnungen. Zu den Präsentationen gelangen Sie hier.

Woher stammen die Bevölkerungsdaten, die der Berechnung der Be- und Entlasteten zugrunde liegen?

Die in den Berechnungen der Szenarien genutzten Bevölkerungsdaten beziehen sich auf das Jahr 2023. Dies waren die bei Durchführung der Rechnungen aktuellsten verfügbaren Bevölkerungsdaten.

Alle genutzten Bevölkerungsdaten stammen von der infas 360 GmbH, einem renommierten privatwirtschaftlichen Anbieter, dessen Daten auch von anderen Organisationen und Unternehmen aus Wissenschaft, Wirtschaft und dem Öffentlichen Sektor genutzt werden. Der Vorteil dieser kommerziellen Daten ist die feingliedrige Aufschlüsselung: Die infas 360 GmbH bietet Daten bis auf 50x50 Meter Raster an. So kann in den Berechnungen eine möglichst genaue Zuordnung der Bevölkerung erfolgen.

Warum werden nicht Messwerte herangezogen, sondern nur rechnerische Werte?

Die Lärmbelastungen zukünftiger Flugrouten kann man nicht messen. Man kann sie berechnen (prognostizieren) und muss sie dann im Probebetrieb „verifizieren“ (also anhand von Messungen überprüfen). Daher sind Lärmberechnungen immer das Standardinstrument zur Bewertung neuer Routen im FFR. Ein Vorteil von Berechnungen ist außerdem, dass man flächendeckende Daten bekommt. Messungen sind zwangsläufig auf die Punkte begrenzt, an denen sich Messstationen befinden oder aufgestellt werden. Die limitierte Verfügbarkeit solcher Messstellen lassen aber keine flächendeckenden Aussagen zu.

Beim Segmented Approach ist die Besonderheit, dass es - zumindest für einen vorgeschlagenen Routenverlauf - bereits seit 2021 einen Probebetrieb gibt, der auch messtechnisch begleitet werden konnte. Die Lärmbelastung der derzeitigen Flugrouten wird im Rahmen des Monitoringkonzeptes gemessen und erste Ergebnisse liegen bereits vor (s. Auswertung UNH-Messstationen).

Um Messwerte mit Berechnungen zu vergleichen, müssten zusätzliche Auswertungen gemacht werden. So kann aus den gemessenen Werten ein Dauerschallpegel für einen bestimmten Standort ausgewertet werden. Die so ersichtlichen Veränderungen der Pegel können dann durchaus mit den Ergebnissen der Berechnungen für den Standort der Messanlage verglichen werden. Zu beachten ist dabei, dass diese Werte voneinander abweichen können. Denn für die Berechnungen werden bestimmte Annahmen gesetzt, die von den realen Gegebenheiten während der Messung abweichen. Wichtig ist, dass bei einem Vergleich berechneter mit gemessenen Werten die Tendenz der Veränderungen die gleiche ist – also an den Standorten eine Be- bzw. Entlastung erfolgt, für die dies aus den Berechnungen auch erwartet wurde.

In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass diese Vorhersagen in der Tendenz bestätigt wurden. So konnte etwa im Monitoring der Lärmpausen festgestellt werden, dass die vorhergesagte Entlastung in Frankfurt-Süd und Offenbach-Nord auch tatsächlich eingetreten ist, während es in Offenbach-Süd zu den erwarteten zusätzlichen Belastungen kam.

Vernachlässigt man mit der Berechnung des Dauerschallpegels nicht die besonders störenden Einzelschallereignisse? Reicht der Dauerschallpegel aus, um die Lärmwirkungen zu beschreiben?

Über die Aufwachreaktionen im Nachtindex sind Einzelschallereignisse ebenfalls abgebildet. Die Bewertung bezieht sich nicht ausschließlich auf Dauerschallpegel.

Ist der klimabedingten Veränderungen des sog. „Polaren Jetstreams“ in der oberen Atmosphäre, die wiederum auch die statistischen Werte der vorherrschenden Bodenwindrichtungen nach sich ziehen, Rechnung getragen? Wurde der Tatsache, dass dadurch z.B. gehäuft die Bahnrichtung 07 (Ost) in Betrieb ist, bereits Rechnung getragen?

In den Berechnungen wird eine standardisierte Betriebsrichtungsverteilung als Mittelwert der letzten zehn Jahre angenommen. Für die hier durchgeführten Berechnungen wurden daher Werte von 30 % Ost- und 70 % Westbetrieb angenommen. Um die Auswirkungen der verschiedenen Segmented Approach Varianten, die im Rahmen der Optimierung entwickelt wurden, bewerten zu können, wurden zusätzlich betriebsrichtungsgetrennte Berechnungen (100 % BR07/100 % BR25) mit einer jeweiligen Anwendung des Segmented Approach von 60 % durchgeführt. Anflüge auf die Landebahn Nordwest gehen unverändert ein.

Wie werden An- und Abflugverfahren mit dem Ziel des Aktiven Schallschutzes erarbeitet und anschließend festgelegt?

Alle Mitglieder des Expertengremiums Aktiver Schallschutz (ExpASS) können Ideen vorstellen. Auch die betroffenen Gemeinden arbeiten Vorschläge aus, diese wurden auch bereits in der Planung berücksichtigt. Die Palette der Ansätze ist breit und reicht von technologischen Lösungen zur Flugzeugumrüstung über eine veränderte Nutzung der Start- und Landebahnen bis hin zur Verlegung von Flugrouten.

Jedes neue Flugverfahren wird nach Abschluss der Prüfung durch das ExpASS und Empfehlung durch die FLK vor der Genehmigung noch einmal gründlich geprüft. Das dauert im Regelfall noch ca. 18 Monate. Die Tabelle stellt die formell vorgesehenen standardmäßigen Arbeitsschritte im Einzelnen vor. Weitere Arbeitsschritte, wie die Prüfung im Forum Flughafen und Region (FFR), kommen hinzu.

| Arbeitsschritte | Dauer |

| Eine Anfrage zur Änderung eines Flugverfahrens erreicht die Deutsche Flugsicherung (DFS) | |

| Eingangsbearbeitung, Auftragsklärung, Priorisierung | 4 Wochen |

|

Beschreibung/ Entwicklung des neuen Flugverfahrens - hier konstruieren die Fachleute der DFS das neue Verfahren unter Berücksichtigung aller Randbedingungen. inkl. Beratung, z.B. mit der Fluglärmkommission (FLK) Abwägung u. a. von Lärmschutzpotenzial |

40 Wochen |

|

Prüfungen durch das Bundesamt für Flugsicherung (BAF), das Umweltbundesamt (UBA) und das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) |

16 Wochen |

|

Vorbereitung der genehmigten Flugverfahren für die Veröffentlichung |

4 Wochen |

|

Veröffentlichung im Luftfahrthandbuch AIP |

6-8 Wochen |

|

Flugvalidierung |

6 Wochen |

| Inkrafttreten |

Werden systematische Abweichungen überprüft?

Auch wenn keine Rechtsverstöße festgestellt wurden, wird beobachtet, ob sich systematische Abweichungen vom eigentlich vorgesehenen Flugverlauf ergeben, die über die erwartbaren Korridorbreiten hinausgehen. Wenn möglich und notwendig, werden Maßnahmen zur besseren Spurtreue ergriffen. Dies erfolgte etwa im Falle der regelmäßig von der vorgesehenen Route auf der Südumfliegung (Route nach TABUM, Start vom Parallelbahnsystem bei Westbetrieb) abweichenden B747-800.

Im Monitoring eines möglichen Probebetriebs für eine neue Flugroute Segmented Approach wird die Auswertung von Flugspuren einen wichtigen Raum einnehmen.

Warum fliegen die Flugzeuge nicht schon seit 30 Jahren auf einer weniger dicht besiedelten Route?

Die bestehende gerade Anfluggrundlinie basiert in ihren Grundzügen auf konventioneller, terrestrischer Navigation (ILS-Anflugverfahren). Die auf Flächennavigation basierenden RNP-Anflugverfahren mit Vertikalführung weisen ebenfalls solch eine gerade Anfluggrundlinie auf. Bei dem segmentierten Anflug ist das Flugverfahren so gestaltet, dass das Luftfahrzeug erst später auf die Anfluggrundlinie geführt wird. Die Möglichkeiten der Flächennavigation werden gezielt genutzt, um die Umfliegung von auf der Anfluggrundlinie befindlichen Gebieten zu ermöglichen. Voraussetzung ist eine entsprechende technische Ausstattung des Flugzeugs, die heutzutage aber flächendeckend verfügbar ist.

Wie genau müssen die festgelegten Flugverfahren eingehalten werden?

Die internationale Zivilluftfahrtorganisation ICAO hat verschiedene Standards, nach denen Toleranzgebiete (sog. Verfahrensschutzbereiche) definiert sind. Sie dienen letztlich dazu, die Bereiche zu limitieren, in denen sich ein auf dem Flugverfahren befindliches Flugzeug befinden kann und vor Hindernissen geschützt ist. Je näher am Flughafen, desto enger ist der Bereich gefasst.

Es ist nicht möglich, ein Flugverfahren so festzulegen, dass es von jedem einzelnen Flugzeug auf den Meter genau abgeflogen wird. Je nach Flugzeugtyp, Abfluggewicht und dem Bordcomputer (Flugmanagementsystem) und dessen genauer Programmierung unterscheiden sich die tatsächlichen Flugspuren, dazu kommen Wind, Temperatur etc. Obige Faktoren gelten zwar ebenfalls für moderne Flächennavigation, die in Frankfurt sukzessiv bis Sommer 2025 abschließend umgesetzt ist, dennoch lässt sich mit Flächennavigation die Spurtreue insbesondere in Kurven weiter verbessern. Trotz der verschiedenen Einflussfaktoren ist somit die tatsächliche Streuung der Flugspuren im Flughafenumfeld viel geringer, als Verfahrensschutzbereiche erlauben würden.

Die Flugspuren der Anflugroute Segmented Approach (RNP X) weisen eine hohe Spurtreue, sowohl im Geradeaussegment als auch im Kurvenflug auf.

Welche Abweichungen von vorgegebenen Flugrouten sind zulässig und wie werden mögliche Verdachtsfälle auf rechtswidrige Abweichungen überprüft?

Grundsätzlich muss man sehen, dass Flugzeugrouten sich nicht wie Straßen auf einer festen Fläche bewegen. Flugzeuge bewegen sich im dreidimensionalen Raum, sie unterliegen bei bestimmten Wetterbedingungen und bei der Navigation z.B. beim Bremsen oder bei Kurven anderen Gesetzmäßigkeiten, weil nicht nur Zusammenstöße, sondern auch Abstürze passieren können, die unbedingt vermieden werden müssen.

Der Luftraum ist in verschiedenen Schichten vertikal und horizontal aufgebaut. Es gibt vorgegebene An- und Abflugverfahren im Nahbereich von Flughäfen, die standardmäßig einzuhalten sind. Aber es gibt kein Verfahren, das für jede Situation immer passend ist. Deshalb zählt immer das, was Lotsin und Lotse bzw. Pilotin und Pilot entscheiden. Die Person, die das Flugzeug steuert, ist letztlich für die Sicherheit des Luftfahrzeugs und der Passagiere verantwortlich und hat – wenn notwendig – das Recht und die Pflicht, alles Notwendige zu tun, um die Sicherheit zu wahren. Die Lotsin bzw. der Lotse lenkt den Verkehr und sorgt mit ihren Anweisungen an die Pilotin/den Piloten dafür, dass Kollisionen vermieden werden, aber auch, dass die erforderliche Kapazität gewahrt ist.

Abweichungen von den Routen sind in bestimmten Abständen zulässig, das Monitoring des Segmented Approach zeigt aber, dass die vorgesehenen Routen hier sehr gut eingehalten werden und kaum Abweichungen vorkommen.

Wird es einen Probebetrieb geben?

Der Probebetrieb läuft bereits seit 2021 und die aktuelle Phase mit Genehmigung nach sogenanntem „Alternative Means of Compliance“ (AltMoC) startete am 11.07.2024. Ziel des aktuellen Probebetriebs ist die mögliche zeitliche Ausdehnung des Verfahrens als Standard ab 22 Uhr. Seit 2011 ist der Segmented Apporach RNP X (vormals RNAV bzw. RNP Y) bereits für verspätete Landungen ab 23 Uhr im Regelbetrieb.

Wenn es nun eine laterale Optimierung und/oder zeitliche Ausdehnung des Verfahrens gibt, wird das FFR diesen erneut mit einer einjährigen Phase eines genauen Monitorings begleiten.

Wie wird der bisherige Probebetrieb von einem Monitoring begleitet?

Im bisherigen Probebetrieb überprüft das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum (HMWVW) regelmäßig rückwirkend die Einhaltung der Lärmwerte, für die nach der Rechtsprechung besondere Anforderungen an die Rechtfertigung wegen „Unzumutbarkeit“ des Fluglärms bestehen. Die Rechtsprechung leitet dies aus den Auslösewerten nach § 2 FluglärmG ab. In der Nacht (22-6 Uhr) sind dies ein Dauerschallpegel (LAeq,N) ≥ 50 dB(A) und/oder mind. 6 Flugereignisse mit einem Maximalpegel (LAmax,N) ≥ 68 dB(A) (jeweils Außenpegel). Diese Werte wurden bislang im Probebetrieb immer deutlich unterschritten. Diese Unterschreitungen ergaben sich sowohl mit Berechnungen, als auch anhand der Überprüfung von Messwerten an Fluglärmmessanlagen des Umwelt- und Nachbarschaftshauses (UNH) und der Fraport AG. Die Fluglärmkommission Frankfurt (FLK) wurde regelmäßig über die Ergebnisse des Monitorings informiert.

Was ist ein AltMoC?

Ein Alternative Means of Compliance (AltMoC) ist ein alternatives Nachweisverfahren zu Abweichungen von geltenden internationalen Verordnungen. Aufgrund internationaler Verfahrensregeln war es bisher nicht möglich, den Segmented Approach unabhängig zu Abflügen zu nutzen (sogenannter Segregated Parallel Operations (SPO). Diese kapazitive Einschränkung führte bis zur Genehmigung des AltMoC bei hohem Verkehrsaufkommen zur Nichtanwendbarkeit des Segmented Approach. Um den Segmented Approach auch in verkehrsstarken Zeiten (v.a. 22-23 Uhr im Sommerflugplan) anwenden zu können, wurde eine Ausnahmegenehmigung von den internationalen Regelungen, ein sog. AltMoC, beim Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF) beantragt werden. Dies entspricht dem üblichen Vorgehen in solchen Fällen.

Wieso gibt es beim Segmented Approach bereits einen Probebetrieb, obwohl bei anderen Maßnahmen erst die Bewertung erfolgt und dann der Probebetrieb?

Der Segmented Approach ist bereits seit 2011 für verspätete Landungen nach 23 Uhr in Betrieb. Die grundsätzliche Eignung als aktive Schallschutzmaßnahme, auch hinsichtlich der Entlastungspotenziale, wurde somit schon bei der damaligen Prüfung erbracht. Durch die pandemiebedingte Verkehrsabnahme ab dem Jahr 2020 ergab sich dann die Möglichkeit, im realen Betrieb zu testen, ob das Verfahren auch bei höheren Verkehrsmengen als nach 23 Uhr nutzbar ist. Da der Nutzen der Maßnahme grundsätzlich bekannt war, sollte diese Chance - neue Erkenntnisse zu generieren - genutzt werden.

Somit bezieht sich der Begriff Probebetrieb nicht auf das eigentliche Verfahren, sondern auf die zeitliche Ausdehnung auf 22 bis 23 Uhr.

Welche Phasen des Probebetriebs gab es?

Für den Segmented Approach gab es bisher vier Probebetriebsphasen. Die erste Phase (01.03.2021 – 20.02.2022) fokussierte sich auf die Anwendung im abhängigen Betrieb (der Parallelbahnen) sowie in der Anwendung nur für aus Süden anfliegende Flugzeuge und hierfür erfolgte ab 22 Uhr eine ATIS-Aussprache. Die zweite Phase (21.02.2022 – 14.12.2022) richtete sich ebenfalls auf die Anwendung im abhängigen Betrieb, galt jedoch für Anflüge aus allen Richtungen. Zunächst erfolgte die ATIS-Aussprache ab 22 Uhr, danach ab 23 Uhr. Phase III (15.12.2022 – 10.07.2024) des Probebetriebs richtete sich wieder auf die Anwendung des Segmented Approach im abhängigen Betrieb für Anflüge aus allen Richtungen mit ATIS-Aufsprache ab 22 Uhr. Die vierte Phase startete zum 11.07.2024 mit der Genehmigung des AltMoC (s.o.). Hiermit ist die Anwendung des Segmented Approach auch für sog. „segregated parallel operations“ zugelassen und ermöglicht somit die Nutzung der Maßnahme auch zu verkehrsreicheren Zeiten. Für diese Phase des Probebetriebs erfolgte eine ATIS-Aufsprache den Segmented Approach bei geeigneten Wetterbedingungen zwischen 22-05 Uhr als Standard-Anflugverfahren primär zu nutzen. Weiterhin gilt aber auch heute, dass das Verfahren nicht bei allen Verkehrsmengen anwendbar sein wird.

Kann man im Probebetrieb neben der bevorzugten Variante auch andere Varianten für mehrere Wochen als Vorgabe für die Piloten testen und danach alle echten Messwerte vergleichen?

Nein. Eine Nutzung verschiedener Varianten ist aus mehreren Gründen nicht möglich. Zum einen sprechen hiergegen die notwendigen Sicherheitserwägungen. Außerdem ist für jede Änderung der Route der gesamte förmliche Prozess einer Flugroutenänderung zu durchlaufen. Dafür sind jeweils 18 Monate Vorlauf notwendig. Eine mehrmalige Veränderung der Route im Rahmen eines Probebetriebs ist somit nicht möglich.

Wird man im Probebetrieb gemessene mit berechneten Lärmwerten abgleichen?

In erster Linie werden die Messdaten von Zeiträumen mit/ohne Anwendung der Maßnahme miteinander verglichen. So können Erkenntnisse erzielt werden, wie sich die gemessenen durchschnittlichen Pegelwerte verändern. Wichtig ist, dass der betrachtete Zeitraum nicht zu kurz ist und eine ausreichende Anzahl von Flugbewegungen erfasst wird. Nur dann können die Vergleiche valide Ergebnisse erzielen.

Im Rahmen der Maßnahme „Segmented Apporach RNP X“ wurden bereits Messungen mit/ohne Anwendung in Gravenbruch (N.-I.), Heusenstamm, Obertshausen sowie Rüsselsheim-Bauschheim ausgewertet und auf der 279. Sitzung der Fluglärmkommission Frankfurt (FLK) vorgestellt. Die Unterlagen zu den entsprechenden Auswertungen können hier eingesehen werden.

Wann beginnt das Monitoring und wie lange dauert es?

Genau genommen hat das Monitoring bereits vor der Umsetzung des Probebetriebs der Maßnahme begonnen. Denn um die Auswirkungen der Maßnahme beurteilen zu können, wurden bereits Messungen mit und ohne Anwendung des Segmented Approach durchgeführt (s.o.). Neben Messungen werden viele weitere Parameter ausgewertet und verglichen, z.B. Spurtreue und Flughöhen.

Das Monitoring über die Radardaten begleitet dann den gesamten Probebetrieb. Erste Auswertungen wurden bereits durchgeführt und auf der 264. Sitzung der Fluglärmkommission Frankfurt (s. Sitzungsunterlagen) sowie der 279. Sitzung der Fluglärmkommission Frankfurt präsentiert (s. Segmented Approach Auswertung Probebetrieb und weiteres Vorgehen). Generell muss mindestens drei Monate gemessen werden, um ausreichend Daten zu erfassen. Je länger der betrachtete Zeitraum ist, desto valider sind auch die Aussagen des Monitorings.

Inwieweit werden passive Schallschutzmaßnahmen bereits während oder vor dem ca. einjährigen Probebetrieb für die Neubetroffenen umgesetzt?

Der Anspruch auf Schallschutz nach Fluglärmschutzgesetz leitet sich aus dem geltenden Lärmschutzbereich ab. Dieser wird aktuell turnusgemäß überprüft. Insofern ergeben sich neue Ansprüche auf passive Schallschutzmaßnahmen nach Fluglärmschutzgesetz auch erst nach dieser Überprüfung.

Wie läuft das Beteiligungsverfahren ab? Anhand welcher Kriterien wurden die teilnehmenden Kommunen ausgewählt?

Nach Abschluss der inhaltlichen Prüfungen durch das FFR wurden bereits mehrere Gespräche mit den betroffenen Kommunen geführt. Die beteiligten Kommunen wurden auf Grundlage potenzieller Lärmwirkungen durch die Maßnahme ausgewählt. In den Gesprächen wurden den Kommunen sämtliche Ergebnisse des FFR detailliert vorgestellt, um einen Austausch zu beginnen. Zusätzlich erfolgte die Veröffentlichung sämtlicher Inhalte über diese Website und eine Vorstellung der bisherigen Ergebnisse im Konvent des FFR. Über die Website ist es auch der breiten Öffentlichkeit möglich, Fragen direkt an das FFR zu richten. Etwaige Fragen und Antworten werden auch in Zukunft hier wiedergegeben. Die formelle Beratung der Maßnahme erfolgt letztlich im gesetzlich hierfür vorgesehenen Gremium, der FLK.

Ist das Beteiligungsverfahren wirklich ergebnisoffen? Ist die Nullvariante (keine Veränderung des Segmented Approach) auch ein mögliches Ergebnis?

Die Entscheidung ist noch offen. FFR und FLK werden die Ergebnisse des Beteiligungsverfahrens zur Kenntnis nehmen, in ihrer Beratung berücksichtigen und danach ihre Empfehlung abgeben. Die am Beteiligungsverfahren beteiligten Kommunen können ihre Belange und Positionen einbringen. Am Ende entscheidet aber das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF).

Welchen Kriterien gelten für die Bewertung von Alternativvorschlägen? Wie stehen Sicherheit, Kapazität, Lärmschutz und Wirtschaftlichkeit zueinander?

Das FFR hat sich einen Katalog von Kriterien gegeben, die zur Prüfung von Maßnahmen herangezogen werden. Darin enthalten sind Kriterien, die Sicherheit, Lärmwirkung, Kapazität und Wirtschaftlichkeit betreffen.

Die in den nachfolgenden Abschnitten aufgeführten Kriterien stehen gleichrangig nebeneinander. Die Reihenfolge der Kriterien erfolgt aus systematischen Gesichtspunkten, der Reihenfolge einer Prüfung. Sie sagt somit nichts über die Bedeutung einzelner Kriterien aus. Um eine Maßnahme bzw. ein Maßnahmenpaket anhand der aufgeführten Kriterien zu bewerten, muss eine Gesamtabwägung aller Kriterien vorgenommen werden.

Die Kriterien in der Übersicht:

1. Maßnahmen, welche eine zeitliche und/ oder kapazitative Betriebsbeschränkung erfordern, sind nicht Gegenstand der Arbeit des FFR.

2. Sicherheit und die für den jeweiligen Zeitraum benötigte Kapazität müssen gewährleistet sein.

3. Die Maßnahmen dürfen die Wettbewerbsfähigkeit von Akteuren der Luftverkehrswirtschaft als wichtigen Standortfaktor für das Land Hessen nicht gefährden.

4. Ziel ist die möglichst substanzielle Senkung der Indizes, wobei unter Wahrung dieses Ziels Maß und betroffene Bevölkerungszahl von Neubelastungen so gering wie möglich gehalten werden sollen.

5. Priorität für die Bewertung haben die Indexgebiete. Zusätzlich soll in Kontrollgebieten (über die Indexgebiete hinaus) die möglichen Ent- und Belastungseffekte ermittelt werden, um zu prüfen, ob sich ggf. außerhalb der Indexgebiete die Vor- und Nachteile einer Alternative anders oder nachteilhafter darstellen als in den Indexgebieten.

6. Ist die intendierte Entlastungswirkung über die Indizes nicht sachgerecht abbildbar, sollen auch andere Bewertungskriterien ergänzend herangezogen werden. Darüber entscheidet einzelfallbasiert das ExpASS.

7. Entlastung von Hochbetroffenen hat Priorität gegenüber weniger stark Betroffenen. Ebenso ist zu vermeiden, dass sich zusätzliche Belastungswirkungen bei bereits heute Hochbetroffenen ergeben, um Entlastungswirkungen bei geringer Belasteten zu erhalten. Die Zahl der Hochbetroffenen soll möglichst gesenkt werden, jedenfalls aber nicht ansteigen. Dies kann jeweils auch bedeuten, dass nicht die maximal mögliche Senkung der Indizes umgesetzt wird.

8. Maßnahmen mit lärmverlagernder Wirkung sollen möglichst zurückhaltend und – wenn möglich – als Teil eines Maßnahmenpakets umgesetzt werden.

Welche Maßnahmen des Schutzes vor Fluglärm sind schon umgesetzt? Und welche Möglichkeiten gibt es noch, die man umsetzen könnte, bevor man anfängt, den Fluglärm zu verschieben?

Beim Aktiven Schallschutz am Standort Frankfurt wurde in der Vergangenheit bereits viel entwickelt und umgesetzt. National und international ist der Flughafen Frankfurt, insbesondere durch die Arbeit des FFR, einer der im aktiven Schallschutz aktivsten Standorte.

Anzuführen sind hier beispielsweise das 1. Maßnahmenpaket (2010), die Allianz für Lärmschutz (2012) und das Programm für Aktiven Schallschutz (2018), aus dem auch der Vorschlag der zeitlichen Ausdehnung des Segmented Approach stammt. Hinzu kommen verschiedene umgesetzte Einzelmaßnahmen, etwa die Lärmpausen. Allein das Programm für Aktiven Schallschutz [2] enthält siebzehn Maßnahmen, mit denen kurz-, mittel- oder langfristig die Zahl der Lärmbetroffenen minimiert werden soll. Einige davon sind direkt umsetzbar, wie der Segmented Approach, andere liegen im Bereich der Forschung und Entwicklung, etwa die Untersuchung eines Pilotenassistenzsystems zum optimalen Energiemanagement. Als Teil des Programms für aktiven Schallschutz können beispielsweise Landungen mit Hilfe der Navigationstechnik GBAS seit März 2017 auch auf das alte Parallelbahnsystem mit 3,2 Grad Anflugwinkel durchgeführt werden. An anderen Stellen wurden Maßnahmen initiiert, um die Spurtreue bei Abflügen deutlich zu verbessern (Ausführlicheres dazu auf der Internetseite der Expertengruppe Aktiver Schallschutz: Bericht 1. Maßnahmenpaket, Allianz für Lärmschutz, Bericht Maßnahmenprogramm für Aktiven Schallschutz). Da Maßnahmen des aktiven Schallschutzes sich teilweise gegenseitig beeinflussen, wird jeweils geprüft, ob dies bei der jeweiligen Maßnahme der Fall ist. Ggf. muss abgewogen werden, welche Maßnahme den größeren Vorteil bietet.

Die Empfehlung der nun vorliegenden Maßnahmen basiert auf einem ausführlichen Prozess, in dem Fachleute verschiedenste Vorschläge miteinander verglichen, geprüft, weiterentwickelt und schlussendlich Empfehlungen abgegeben haben. Alle nun vorliegenden Empfehlungen für lärmverlagernde Maßnahmen, wurden aufgrund der eindeutig positiven Wirkungsbilanz getroffen. Dies gilt auch für die laterale Optimierung und zeitliche Ausdehnung des Segmented Approach.

Ist es wirklich der Lärmschutz in der Region, der im Vordergrund steht?

Das Expertengremium Aktiver Schallschutz (ExpASS) des Forum Flughafen und Region (FFR) prüft Maßnahmen ausschließlich anhand eines objektiven Kriterienkatalogs. Ziel der Maßnahmen des FFR ist immer die Entlastung der Gesamtregion. Dabei steht die Sicherheit immer an erster Stelle. Maßnahmen, die nicht als sicher beurteilt werden, werden nicht zur Umsetzung empfohlen.

Eine weitere Vorgabe, die freiwillig und konsensuell von allen Akteuren im Forum Flughafen und Region (auch der Luftverkehrswirtschaft) getragen wird, bezieht sich auf die Kapazität. Dies bedeutet, dass durch die Maßnahmen der aktuelle Flugverkehr weiterhin problemlos abgewickelt werden kann. Vom Bundesverwaltungsgericht wurde dabei bereits im Jahr 2012 entschieden, dass der Flugverkehr bis auf insgesamt 701.000 Flugbewegungen am Flughafen Frankfurt ansteigen darf (im Jahr 2024 gab es rund 441.000 Flugbewegungen).

Nach Abprüfen dieser Mindestvoraussetzungen wird die Lärmwirkung geprüft, diese muss durch die Maßnahmen zurückgehen. Dies misst sich an der Anzahl der Hochbelästigten und der Anzahl der zusätzlichen Aufwachreaktionen– bzw. an dem daran orientierten Frankfurter Tagindex 2.0 und Frankfurter Nachtindex 2.0 (s. FFI 2.0). Außerdem soll die Anzahl der vom Fluglärm Hochbetroffenen (HB) möglichst nicht steigen, idealerweise natürlich sinken.

Gibt es eine Sicherheit für private oder öffentliche Investitionsentscheidungen gegen die Verlagerung von Fluglärm?

In einer dicht besiedelten Region wie Rhein-Main kommt es im Lauf von Jahrzehnten bei komplexen, für die Region vitalen Infrastrukturen, immer zu Änderungen, die sich auf die Lärmsituation auswirken. Eine Bestandsgarantie auf Fluglärmfreiheit gibt es ebenso wenig wie für alle anderen Infrastrukturen, eine Bahnlinie, neue Baugebiete, Hochspannungsleitungen, etc. auch wenn es absolut verständlich und legitim ist, dass Menschen sich wehren, wenn sie betroffen sind. Das ist Teil des Zusammenlebens, dass man Belastungen hinnehmen muss, wenn es ein öffentliches Interesse gibt. Es gibt kein Recht auf Unveränderlichkeit. Nicht bei Flugrouten und nicht bei anderen Maßnahmen wie Umgehungsstraßen oder dem unverbaubaren Blick der Feldrandlage.

Gibt es eine Korrelation zwischen (Flug-)Lärm und Grundstückspreis?

Grundstückspreise werden durch viele verschiedene Faktoren beeinflusst. Uns sind keine belastbaren Erkenntnisse bekannt, die eine Korrelation zwischen dem Fluglärm und den Grundstückspreisen nachweisen. Insgesamt steigen gerade im Rhein-Main-Gebiet die Grundstückspreise in allen Wohnlagen deutlich. Dies liegt an dem Siedlungsdruck in der Region und dem fehlenden Wohnraum.

Zu diesem Ergebnis kamen in den letzten Jahren auch die Untersuchungen der Universität Göttingen und der Gesellschaft für Wirtschaftliche Strukturforschung (Osnabrück) zu einem Sozialmonitoring in der Flughafenregion. Analysen zu Bodenwerten für Wohnbauflächen auf Gemeindeebene zeigen für mäßige Lagen die preissteigernden Effekte der städtischen Zentren und der guten Anbindung zum Flughafen, die negative Auswirkungen des Fluglärms nicht nur ausgleichen, sondern Bodenwerte auch in Kommunen steigen lassen, die von Fluglärm betroffen sind.

Bodenrichtwerte wurden zudem im Regionalen Dialogforum während einer Zeit der Marktentspannung untersucht und dokumentierten durch Wertzuwächse in mäßigen Lagen im Umland des Flughafens schon damals Lagevorteile im Zentrum der Metropolregion.

Gibt es baulichen Schallschutz oder eine Kompensation für die neu von Lärm Betroffenen?

Die zeitliche Ausdehnung des Segmented Approach bereits ab 22 Uhr war Bestandteil der sog. „Allianz für Lärmschutz“ aus 2012 und des Maßnahmenpakets des FFR aus dem Jahr 2018, die jeweils verschiedene Maßnahmen enthielten, um möglichst vielen relevant Betroffenen zumindest teilweise Entlastung bieten zu können und die Zahl der Betroffenen wo möglich zu reduzieren. Mit der Aufnahme der Maßnahme sollte dem Umstand Rechnung getragen werden, dass insbesondere für die Anwohnerinnen und Anwohner in dicht besiedelten Bereichen unterhalb der Anfluggrundlinie des Parallelbahnsystems kaum anderweitige Entlastungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen.

Kostenerstattung für baulichen Schallschutz und Belüftung von Schlafräumen sind nach dem Fluglärmgesetz (FluglärmG) geregelt. Voraussetzung hierfür ist, dass das Wohngebäude gemäß der gesetzlich festgelegten Lärmwerte vom neuen Lärmschutzbereich in der Nachtschutzzone umfasst ist, wie hoch der prognostizierte Lärm und dass es bestimmte Schalldämmmaße unterschreitet.

Das hessische Regionallastenausgleichsgesetz sieht Ausgleichszahlungen an besonders lärmbetroffene Kommunen vor, die Höhe hängt vom Ausmaß der Betroffenheit ab. Es soll in den nächsten Monaten evaluiert werden, da es Ende 2026 ausläuft, aber über die Weiterführung entschieden werden soll. Falls der hessische Landtag eine Verlängerung über das Jahr 2026 hinaus beschließt, würde je nach Ausgang der Evaluation und Empfehlungen des FFR und der FLK die Anwendung des Segmented Approach bei der Zuweisung der Leistungen je Kommune berücksichtigt werden können.

Widerspricht die Fluglärmbelastung der Menschen nicht generell den allgemeinen Menschenrechten/dem Grundgesetz?

Der Betrieb des Flughafens Frankfurt erfolgt im dafür vorgesehenen Rechtsrahmen. In Deutschland sind die Regelungen im Luftverkehrsgesetz festgelegt. Auch die im Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm enthaltenen Vorgaben werden am Standort Frankfurt eingehalten. Zuständig ist der Bund als Gesetzgeber. Daher kann das FFR diese Regelungen auch nicht direkt beeinflussen.

Wie bei allen Verkehrsmitteln ist auch der Luftverkehr mit Lärmbelastungen für Anwohnerinnen und Anwohner verbunden, der sich nur bedingt vermeiden lassen. Dabei müssen die rechtsstaatlich verantwortlichen Behörden das öffentliche, gemeinschaftliche Interesse an einer leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur und die möglichen negativen Folgen gegeneinander abwägen. Das ist rechtlich grundsätzlich zulässig und verstößt nicht gegen die Menschenrechte, wenn die Behörden die geltenden Gesetze und wichtige Prinzipien bei der Entscheidungsfindung beachten. Zu diesen wichtigen Grundsätzen gehört auch das sogenannte Willkürverbot. Jeder hat das Recht, dass über seine Belange nicht willkürlich, also nicht ohne vorige Prüfung und nicht ohne sachlichen Grund unter Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes entschieden wird. Das bedeutet aber nicht, dass es ein Recht für bestimmte Menschen gibt, frei von Fluglärm zu bleiben, während andere Menschen, die bereits belastet sind, diese Belastung unabhängig von den Umständen behalten müssen. Sondern man muss in einer Abwägung die Vor- und Nachteile genau prüfen und dann entscheiden, was unter sachlichen Gesichtspunkten und unter Beachtung der rechtlichen Vorschriften die beste Lösung ist.

So hat das bei der Festlegung von Flugrouten auch das Bundesverwaltungsgericht entschieden, das bei seiner Rechtsprechung zwischen verschiedenen Kategorien von Fluglärm unterscheidet. Beim sogenannten „unzumutbaren“ Fluglärm, muss das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF) prüfen, ob es Varianten gäbe, die die erforderliche Sicherheit und Kapazität gewährleisten, ohne dass Betroffene unzumutbarem Fluglärm ausgesetzt sind. Die Rechtsprechung leitet dies aus den Auslösewerten nach § 2 FluglärmG ab. In der Nacht (22-6 Uhr) sind dies ein Dauerschallpegel (LAeq,N) ≥ 50 dB(A) und/oder mind. 6 Flugereignisse mit einem Maximalpegel (LAmax,N) ≥ 68 dB(A) (jeweils Außenpegel). Wenn alle Varianten zu Betroffenheiten im Bereich des unzumutbaren Lärms führen (was in der Praxis die Regel ist), dann muss unter Abwägung der Vor- und Nachteile eine Entscheidung getroffen werden, wobei dem BAF ein eigener Spielraum verbleibt, welche Lösung es am besten geeignet erachtet.

Für diejenigen, die besonders stark vom Fluglärm betroffen sind, sieht das Fluglärmgesetz u.A. vor, dass der Flughafenbetreiber bestimmte Kosten für baulichen Schallschutz erstatten muss. Bei extrem hohen Lärmwerten gibt es im Einzelfall auch Ansprüche auf Schadensersatz, wenn Gebäude z.B. nicht mehr bewohnbar sind. Das gilt aber nur für sehr nah an einem Flughafen liegende Immobilien, was in Frankfurt nicht vorkommt. Die durch die laterale Optimierung und die zeitliche Ausdehnung des Segmented Approach ergebenden Lärmwerte für Ent- und Belastete liegen nach den Wertungen des Bundesgesetzgebers sowie der Rechtsprechung von Bundesverfassungsgericht und Bundesverwaltungsgericht ganz erheblich unterhalb solcher grundrechtsrelevanten Belastungen. Auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat in seinen Entscheidungen zu Fluglärm keine absoluten Belastungsgrenzen festgelegt, sondern es wird z.B. geprüft, ob alle Gesichtspunkte richtig geprüft wurden und ob die Belange der Betroffenen richtig gewichtet werden.

Für alle Beteiligten ist die Abwägung zwischen den Verkehrsinteressen und Lärmschutz eine schwierige Herausforderung, weil beide Aspekte nicht nur zentral für individuelle Bürgerinnen und Bürger sind, sondern auch im allgemeinen öffentlichen Interesse liegen. Wie genau die Gewichtung erfolgen soll, ist eine Frage, die letztlich immer wieder aufs Neue von den Gesetzgebern in EU und Bund zu entscheiden ist, wenn Grundregeln des Luftverkehrs und des Lärmschutzes festgelegt werden.

Gilt beim Fluglärmschutz das Verursacherprinzip?

Das Verursacherprinzip gilt für die Kosten, zu deren Erstattung der Flughafenbetreiber z.B. aufgrund des Fluglärmgesetzes verpflichtet ist, also Erstattung von Kosten für baulichen Schallschutz in der Tagschutzzone 1 und der Nachtschutzzone sowie in der Tagschutzzone 1 für Außenwohnbereichsentschädigungen. In der Entgeltordnung sind hierfür sogenannte Schallschutzentgelte vorgesehen, die von den Airlines zu entrichten sind. Auch für bestimmte andere Kosten (z.B. Fluglärmmessungen, zu denen Fraport nach Luftverkehrsgesetz verpflichtet ist oder weitere Angebote der Fraport zur Information von Anwohnern über Ausmaß und Gründe der Lärmbelastung) gilt, dass diese von der Luftverkehrswirtschaft finanziert werden.

Warum sorgt man nicht einfach dafür, dass die Menschen besser vor Fluglärm geschützt sind?

Das Gesetz zum Schutz vor Fluglärm schreibt passiven Schallschutz vor. In besonders lärmbetroffenen Gebieten muss der Flughafenbetreiber z.B. Schallschutzfenster bezahlen. Wo es zu laut ist, sollen zudem keine Wohnhäuser gebaut werden. Das FFR und die FLK möchten ein zusätzliches Schutzniveau für die Menschen erreichen. Sie arbeiten daher auf freiwilliger Ebene daran, am Standort Frankfurt auch aktive Schallschutzmaßnahmen umzusetzen.

Aktiver Schallschutz lässt sich auf verschiedene Arten umsetzen. Die bisher umgesetzten oder geplanten Maßnahmen lassen sich grob in fünf Kategorien einteilen. Ihnen ist gemeinsam, dass sie dafür sorgen, dass insgesamt weniger Lärm bei den Anwohnerinnen und Anwohnern ankommt. Dazu verfolgen sie aber unterschiedliche Wege:

Technologische Lärmminderungen: gezielt Lärmquellen am Flugzeug oder auf dem Flughafen identifizieren und ihren Lärm entweder verringern oder durch leisere Alternativen ersetzen.

Den Abstand zur Lärmquelle erhöhen: Flugzeuge länger in größeren Höhen halten (z.B. 3,2 Grad Anflugwinkel auf allen Landebahnen)

Siedlungszentren umfliegen und gezielte Start-/Lande-Bahnnutzung: Fluglärm in Regionen verlagern, die gar nicht oder nur gering besiedelt sind.

Spurtreue verbessern: Piloten dabei unterstützen, präziser fliegen zu können.

Rahmenbedingungen und Anreize: Verbesserung der rechtlichen, organisatorischen und ökonomischen Rahmenbedingungen, um neue Maßnahmen (schneller) umsetzen zu können.

Im Konsens der Beteiligten haben FFR und FLK bereits eine Vielzahl solcher Maßnahmen auf den Weg gebracht, die zusätzliche Lärmminderung für die Menschen mit sich bringen. Der Segmented Approach RNP gehört z.B. in die Kategorie „Siedlungszentren umfliegen“. Maßnahmen dieser Kategorie führen immer zu mehr oder weniger großen Verlagerungen von Lärm. Häufig gilt dies auch für Maßnahmen der Kategorien „Abstand zur Lärmquelle erhöhen“ und „Spurtreue verbessern“. Würde man dies von vornherein ausschließen, wären die Aktivitäten im Bereich des aktiven Schallschutzes stark eingeschränkt und Chancen für eine Entlastung von Menschen vergeben.

Eine wirklich flächendeckende Verminderung von Fluglärm ohne zusätzliche Belastungen an anderer Stelle funktioniert nur dann, wenn die Flugzeuge an sich leiser werden (Kategorie: Technologische Lärmminderungen) oder wenn die Menschen mit baulichen Maßnahmen (passiver Schallschutz) besser geschützt werden.

Schärfere gesetzliche Maßnahmen zum Schutz vor Fluglärm wären Sache der EU und der Bundesregierung als zuständige Instanzen. Diese stellen aufgrund des hohen öffentlichen Gesamtinteresses mit dem geltenden Recht den zivilen Luftverkehr in den Mittelpunkt: Will man die Mobilität erhalten, muss Luftverkehr stattfinden können und dieser führt zu Fluglärm. Und während es etwa bei Luftschadstoffen Grenzwerte gibt, ist das bei Fluglärm nur bei der Zulassung neuer Flugzeuge der Fall.

Warum finden derzeit trotz Mediationsnachtflugverbot viele Flugbewegungen nach 23:00 Uhr statt?

Die im Planfeststellungsbeschluss rechtsverbindlich festgelegten Nachtflugbeschränkungen sehen für den Zeitraum von 23:00 bis 23:59 Ausnahmeregelungen für Verspätungen vor, die den Airlines das Recht einräumen, in dieser Stunde noch zu starten oder zu landen. Bei Starts ist dies nur erlaubt, wenn der verspätete Start von der Luftaufsicht des Hessischen Verkehrsministeriums genehmigt wurde. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn der Grund für die Verspätung nicht im Einflussbereich der Airline liegt. Der häufigste Grund für eine solche Ausnahmegenehmigung ist Wetter, z.B. wenn die Flugsicherung sogenannte Steuerungsmaßnahmen vornimmt, also aus Sicherheitsgründen die Zahl von An- oder Abflügen drosselt oder An- und Abflüge räumlich anders führt als sonst.

Bei Landungen ist die Regelung anders: Verspätete Landungen dürfen ohne gesonderte Genehmigung stattfinden, allerdings dürfen sich die Verspätungen nicht bereits aus der Flugplangestaltung ergeben. Deshalb führt das Land Hessen bei verschiedenen Flugbewegungen Ordnungswidrigkeitsverfahren durch, um diese rechtlich zu überprüfen. Für verspätete Landungen ab 23 Uhr auf die Center- und Südbahn befindet sich die Maßnahme Segmented Approach bereits seit 2011 im Regelbetrieb, um Betroffene in dieser besonders sensiblen Zeit besser zu schützen.

Die Anzahl der Flugbewegungen sowohl zwischen 22 und 6 Uhr als auch im Zeitraum 23 bis 0 Uhr liegen unverändert deutlich unterhalb der gesetzlich zugelassenen und höchstrichterlich bestätigten Werte.

Gemäß Planfeststellungsbeschluss (PFB), Regelung A II 4.1, sind pro Nacht im Zeitraum 22:00:00 bis 05:59:59 Uhr bezogen auf das Kalenderjahr 133 planmäßige Flugbewegungen zulässig. In 2024 fanden durchschnittlich 90,3 Bewegungen pro Nacht statt.

Gemäß Regelung A II 4.1.3.3 des PFB sind pro Nacht im Zeitraum 23:00:00 bis 23:59:59 Uhr bezogen auf das Kalenderjahr 7,5 verspätete Landungen zulässig. In 2024 fanden durchschnittlich 1,8 verspätete Landungen pro Nacht statt.

Alle Vorgaben zum Nachtflugverbot werden folglich eingehalten und deutlich unterschritten.

Das Hessische Verkehrsministerium hat Informationen rund um die Frage Verspätungen nach 23 Uhr in einem Dokument zusammengefasst: FAQ Nachtflüge Online

Gibt es Unterschiede wie Menschen Fluglärm wahrnehmen, je nachdem ob sie bereits länger belastet sind oder neu belastet werden? Welche Gründe gibt es, die für oder gegen Lärmverlagerung sprechen?

Auf Basis der Ergebnisse der NORAH-Studie wurden auch Auswertungen vorgenommen, inwieweit sich beim Belästigungsempfinden Unterschiede ergeben, je nachdem ob man vorher bereits stärker oder weniger stark belastet war. In der Studie wurden über insgesamt drei Jahre Befragungen durchgeführt, um u.a. auszuwerten, wie Menschen auf die starken Änderungen reagierten, die sich durch die Inbetriebnahme der Nord-West-Landebahn und der Südumfliegung ergaben, bzw. den Entlastungen beim bisherigen Parallelbahnsystem und bei den sog. Nord-West Abflugrouten.

Das Ausmaß, wie stark das Belästigungsempfinden von Menschen bei Fluglärm ist, hängt danach auch von der eigenen Erwartungshaltung ab. Wer Entlastung erwartet, empfindet eine tatsächliche Entlastung potenziell stärker entlastend, als jemand der eine Zunahme oder ein Gleichbleiben erwartet. Wer Belastung erwartet, empfindet eine tatsächlich eintretende stärkere Belastung potenziell belastender als jemand ohne negative Erwartung. Viele derjenigen, die Belastung erwarten, empfinden sogar eine real eingetretene Entlastung oder ein Gleichbleiben häufiger als Belastung, als Menschen ohne solche Befürchtungen. Bereits die Diskussion um Lärmveränderung hat Auswirkungen auf das Ausmaß der Belästigung vieler Menschen, selbst wenn real noch keine Änderung eingetreten ist. Es zeigte sich zudem ein sogenannter „Change Effekt“, aber er war weniger ausgeprägt, als die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vorher erwartet hatten. Menschen nehmen die Änderungen „überproportional“ negativ oder positiv wahr. Mit der Zeit verringert sich dieser Effekt jedoch wieder. Dieser Effekt ist bei Belastungen stärker als bei Entlastungen und er dauert bei Belastungen länger an, als bei Entlastungen.

Das FFR zieht daraus die Konsequenz, lärmverlagernde Maßnahmen nur bei eindeutig positiver Bilanz zu empfehlen, u.a. in Anerkennung von Change Effekten. Außerdem wird kein mathematischer Automatismus angewandt, sondern Empfehlung der Variante, die in Abwägung zwischen Entlastung und Belastung möglichst große Vorteile bringt und bei Abwägung von Varianten mit ähnlich eindeutig positiver Bilanz bei den Entlastungen möglichst geringe Nachteile bringt.